作者 王辉

期刊 建筑学报 2018 (09) 43-47

摘要

针对活化文物这一文物界所面临的当下问题,通过区分“文物”和“博物”这两个概念,并借助本雅明在《机械复制时代的艺术作品》一文中的观点,提倡在文物保护实践中要从片面地强调“崇拜价值”,转移到拓展“展览价值”,通过营造知识场景把僵死的古迹和鲜活的当下共时性地拼合起来,使文物不成为属于专家的学术古董,而成为大众日常生活的享受。这个观点将特别适宜佛光寺这样的文物保护单位的展陈提升。

关键词

佛光寺;活化文物;本雅明;崇拜价值;展览价值

去年,学界隆重纪念梁林二师“发现”佛光寺东大殿八十周年。这个发现的重大意义不仅仅在于它使一个与世隔绝的历史真迹被放到文物的视野下考察与叙述,还在于从那时起关它的各种学术研究也构成了一种与佛光寺东大殿“著作等身”的客观存在物。相比于在严格的文物法规保护下“静止”的佛光寺“物理建构”,八十年来,由于社会条件呈几何级数的变化,有关佛光寺的研究已经超越了梁-林时代对佛光寺解读,其立场、观点和方法上多元发展,其内容的丰富有趣,其体量的持续膨胀,已经形成一种有待被公众文化消费再“发现”的“知识建构”。此次“八十年后再看佛光寺——八位当代建筑师的视角”活动,也是种将研究佛光寺话题从古建专业领域向建筑设计通则过渡的努力,不仅仅使古建研究能够融入进当下的建筑设计语境,更使研究古建的人群从蜗居于象牙之塔的小众开放向从事建筑学专业的大众,既拓展了佛光寺知识建构的主体,又期待了这个新主体在知识建构上的能动性。如果说梁-林对佛光寺的发现和解读,是实现了佛光寺从日常生活中一般性宗教功能建筑向有特殊文化艺术价值的文物的转化,那么基于八十年积累的佛光寺知识建构,已经形成了足够的量的积累,有可能在佛光寺现有的物理环境基础上开源新的解读环境,用“佛光寺+”的方式实现从文物到博物的转化。

也是在去年,由于社会自媒体对东大殿漏雨的曝光,使佛光寺的保护和利用再度成为社会焦点。借助此次可能的大修机会,会伴随着如何全面整治、整合佛光寺现有环境资源的争论。这又触及了近些年政府文物部门一大困惑:投入了大量修葺和维护成本的国宝在现实社会中并没有发挥出使用价值,如何活化文物成为文保界当前最重要的话题之一。我认为揭开“活化文物”这一死结,要先从理论上厘清“文物”和“博物”这个两个概念,而这两个概念也恰恰是我在去年两次朝圣佛光寺所体悟到的。因此本文借助回答本期《建筑学报》“建筑师在佛光寺看到了什么”之问,最终想回答“建筑师能为佛光寺做什么”这个使命性问题。

从崇拜价值到展览价值

八十年前,梁-林二师在华北动荡的时局中“发现”了佛光寺东大殿,做出了准确的断代,快速进行测绘和撰写出考察报告,并很快完成了里程碑式的学术论文《记五台山佛光寺建筑》。自此,东大殿发生了身份的转移,从一个服务于宗教活动的建筑转变为要为中国古代建筑史发声的文物,表现为:第一,在对其进行价值描述时,更多地围绕着东大殿在建筑史上的地位与作用,而不是其固有的宗教功能;第二,在对其进行技术描述时,侧重于东大殿作为唐代宫殿型木构的典型特征,而有意无意地弱化或忽略了对其特殊在地性的叙述;第三,在对其进行图像描述时,产生了一整套符号化的表述方式,而不是对其客观实在的真实记录。从这三层递进的关系不难看到,东大殿的知识建构过程,是一个从具体走向抽象、从实物变成文物的过程。基于这种理解,本文中所谓的“文物”,可以定义为“文物=古迹本体+”,这个“+”的本质就是对古迹的文化阐释,是在物质本体上的文化再创造,使无生命的古迹本体在人类文明的知识体系里获得再生,使古迹的存在从物理实体转移为文本符号。

这种从物理实体转移为文本符号的本体论转移是一种价值转移,契合了本雅明(Walter Benjamin)在《机械复制时代的艺术作品》一文中提出的艺术作品从“崇拜价值”向“展览价值”转移的观点。[1]本雅明认为,在今天文化传播领域流传的艺术作品,辅之以机械复制手段(如印刷术、照相术),早已脱离了产生它的原始条件。例如,源于巫术崇拜的艺术作品,已经无法再用原真的宗教礼仪目光来审视。而不断发明的机械复制手段,又使跌下神坛的艺术作品越来越适合于展览,并使后世观众可以完全脱离其原初语境,找到新的关注点。因此,我们在艺术作品上看到的是“展览价值”,而渐渐脱离了“崇拜价值”。这种转移也使艺术作品的“灵韵”消散了。梁-林开创的东大殿研究方法,是去“崇拜价值”的一个典型:这个唐代宫殿型建筑的孤本的研究价值,在学科问题上,自然是建筑学重于人类学;在建筑学问题上,则侧重于这个孤本如何代表了唐以前消失的整体,而不是、也不可能是在千篇一律的形制下东大殿的独立个性。因此,作为“一栋建筑”的东大殿一当有了“文物”的身份,就不是“一栋建筑”,而是解开所有遗失的建筑传统的一条通路,我们无法醉心于其特殊的“崇拜价值”,必须去无限地拓展其“展览价值。当我们讨论这件艺术作品的艺术性时,不是在讨论它不可琢磨的“灵韵”,而是可以科学描述的艺术规律。

研究一个文物“展览价值”,就不可避免地被展览的价值观所左右。不能低估梁-林二师发现佛光寺是被民族情怀所驱使,因为当时日本人断言要看唐式建筑只能去奈良。在没有找到佛光寺前,梁-林二师就已经抱有在国内必然会找到唐代遗构的信念,并已考察了上百个县市的上千件古建,最终受法国汉学家伯希和《敦煌石窟图录》中61号窟“五台山图”中“大佛光之寺”启迪,锁定了寻找目标。因此,佛光寺从“崇拜价值”到“展览价值”的转化,首先就是要用一栋建筑来图解中国古代建筑整体的审美特征和技术特征,而忽略掉其具体和偶然的功能性、场所性、独特性。从书本对东大殿已眼熟能详的建筑学子们,初见东大殿都会有一种惊喜,因为已经很生动的《记五台山佛光寺建筑》,对场地描述很少,例如殿前窑洞和陡峭的台阶只是寥寥数言,房前两棵与大殿一体化的古柏、殿背后垂直劈削的陡坎没被记述,更不用说朝西获得的可以照射到塑像群的阳光、对于选址而言极其关键的周边山峦的形态、以及爬到至今都没被开发出的山上古塔所在地时对整体场地的把握。这一切在地化的条件,并不在梁先生关心的东大殿最重要的“展览价值”之列。然而,这些被忽略的价值,恰恰是在现场能体验到佛光寺灵韵所依赖的最不可缺失的因素。

毫无疑问,作为先驱者的梁-林们首先关注的是东大殿的“展览价值”的政治价值。像我这样只是受过有限的古建史通识教育的建筑师,经常会认为日本建筑保持了唐风。佛光寺的“展览价值”告诉我们这种观点非但政治不正确,还非常错误。有幸的是2017年下半年,夹在两次朝拜佛光寺之间,我去了一次奈良,明显地体会到对比于有真正“崇拜价值”的东大殿,以唐招提寺和法隆寺为代表的所谓日本唐风相形见绌。唐昭提寺金堂隆起的屋面和不清不楚的举架,法隆寺金堂为过长出挑而变得粗大的檐下构件,都不及东大殿优雅。这使我真正体会到梁-林二师发现佛光寺的本质性喜悦是发现了民族自信,他们在引导东大殿的“展览价值”时有一种敏感的政治正确。这也是古迹在文物化过程中,“展览价值”价值不得不介入政治,不得不被价值观左右。作为文本符号的文物对作为物理实在的古迹的超越,是一种文化使命。之如本雅明所言:“它(展览价值)不再建立在礼仪的基础上,而是建立在另一种实践的基础上,这种实践便是政治。”

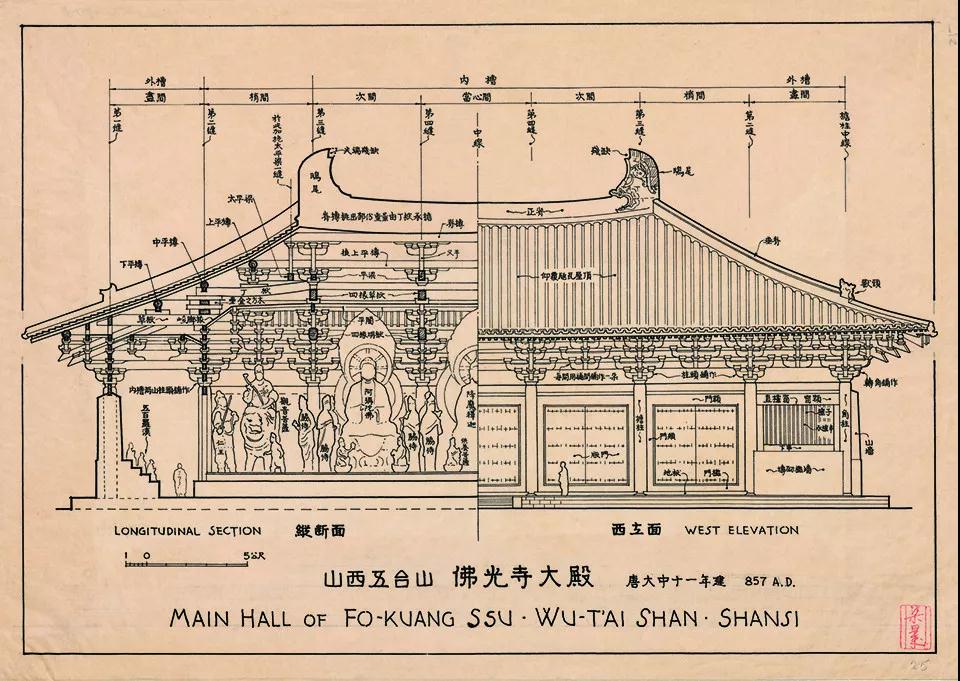

开拓“展览价值”的进一步实践是使遗迹抽离了生动的现场而被符号化了,它的缺点与优点是硬币的两面。梁先生的东大殿测绘图(图-1)最形象化地体现了这种抽象的两面性,因为它已经放弃了真实的记录,把文物的特征符号化。这不是一张完整的正立面图,而是半立面+半剖面,展览了中国古建的结构理性。这种展览是以梁-林笃信中国古建具有结构逻辑的完美性为基石,它不仅仅透视了立面,还透视了不可见的天花以上的结构,让人看到中国建筑表里如一的成熟。用一张言简意赅的专业图纸来图像化中国建筑的基本特征,是梁-林那代人要完成的使命。这张图不是去展览东大殿,而是用东大殿去展览(或虚构)一个几乎无迹可寻的历史。在这样的逻辑下,“展览价值”超越了宗教性的“崇拜价值”,又产生了学术性的“崇拜价值”,这是一种新的礼拜。虽然在这张图上没有读到东大殿现场令人窒息的“灵韵”,却也通过制图技术让读者猛然感受到中国古建一种智性的灵韵。针对本雅明所说的“艺术作品的可机械复制性在世界历史上第一次把艺术品从它对礼仪的寄生中解放了出来”,法国艺术史家阿拉斯(Daniel Arasse)补充说,“这种现代礼拜仪式的组织非但没有暗示任何一种灵韵的消散,反而建立在对其的高扬之上——旨在在新的条件下和在展览的中心,促成古代的崇拜对象的不可视性的复活。”[2]

1 梁思成先生用于《图像中国建筑史》的佛光寺东大殿测绘图

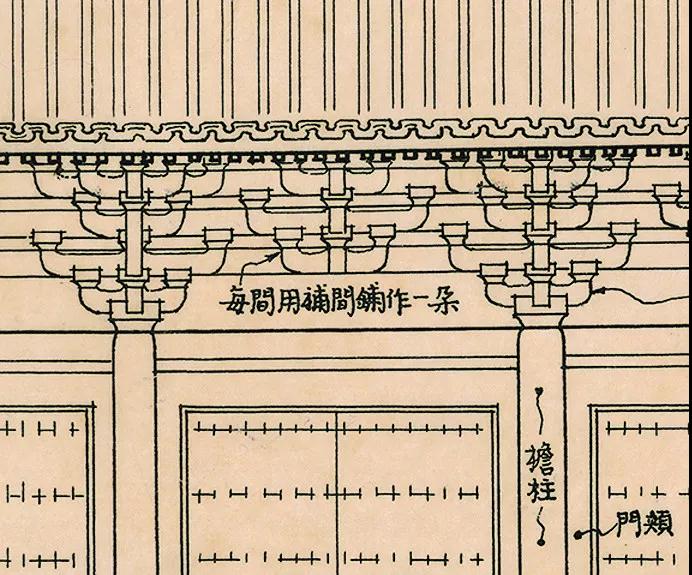

不得不怀有的一种忧虑是当古迹转化为用各种展示手段所呈现的文物时,我们越来越看到的是一个符号化的文本,而失去了对古迹的感性把握。回到那张用艺术性和科学性相结合的制图手段来再现的东大殿半西立面+半纵断面图,它不仅仅用专业符号改变了对文物平铺直叙的“看”,还会“符号化”地修改了原迹。以斗拱为例,这是在手工绘制时代最枯燥的制图部分,绘图员可能会机械性地拷贝斗拱单元,从而使文本失去了一层工匠在处理斗拱空间各种矛盾时并不机械的解决问题的手段。这种制图时的机械复制,不但有损“灵韵”,更为甚者的损失是有失真实。例如,在这张图中,补间铺作偷心造翼形栱不见了(图-2)。一般读者绝对不会在意这个疏漏,而只有亲身站在大殿之前久久凝视斗拱,猛然间才会发现这个“翼形”构建的存在,并感受到在东大殿斗拱被教科书化的定论之外,还能发现新的灵气。

2 《图像中国建筑史》中佛光寺东大殿测绘图没有补间铺作翼形栱

本雅明认为,“在机械复制时代凋萎的东西正是艺术作品的灵韵”,即使是完美的艺术复制品,也会缺少这一因素。梁先生的图纸在后来莫宗江先生绘制的立面图、以及清华大学文化遗产保护研究所发表的东大殿最新的立面图,都得以修正,补上了“翼形栱”。但在这些图中,既不易辨识,其制图方式更不能表达出“翼形栱”的灵韵。这也是作为符号化的文物永远无法还原古迹本真的一种遗憾。更遗憾的是即使有站在古迹实体面前的机会,如果没有第六感官,或不被高人引导,也极难有欣赏到这个美妙细节的可能。

从文物到博物

本文中,文物被定义为在古迹本体上的知识建构。它会带来一种危险,因为专业化容易把古迹变成“他者”,只是少数专家学者才能懂的对象。文物的知识建构越堆积,堆在大众面前的门槛或许会越高。一定要让这种知识建构转化为正能量,使知识体系为大众放射出新的光芒,以克服由于“崇拜价值”的离席而产生的“灵韵”的衰减。这需要文物有质的转变,把侧重于建构知识转变为侧重用知识来建构艺术欣赏主体,使之在充沛的文化情境中获得体验文物的乐趣和惊喜,看到新的“灵韵”。姑且称这种充沛的文化情境为博物。显然,博物需要“展览价值”的升级,本雅明说:“艺术作品的五花八门的艺术复制手段使它越来越适于展览,直到它的两级之间的量的转移成为它本质的质的变化。”博物将人从无感的、符号化的文物知识迷宫中拯救出来,带到有灵韵体验的博物环境。

翼形拱是山西建筑中常见到的一种斗拱上的装饰元素,由于它的装饰性也常常被视觉忽视。当我站在东大殿前久久凝视着斗拱,忽然看到了那个被梁先生图中忽略掉的翼形拱时,忽然意识到这是所有后代翼形拱的鼻祖时,有了一种“博物”的体验(图-3)。现场的“灵韵”似乎让我顿悟东大殿斗拱的设计理念。东大殿的设计,是让柱头铺作为四跳的双抄双下昂,而补间铺作只是二跳华栱,两种铺做明显的体量对比的妙处,只有在现场才可以感到。因为正面台地的进深着实有限,想看全西立面只能站在侧向。这时就可以发现补间铺作体量缩小的妙处在于使檐下斗拱的排列非常有节奏,否则如果补间铺作做得和柱头一样,则斗拱会乱作一团(图-4)。然而也正是这样的缩小,导致第一跳的令栱变成偷心造,没有枋可抓。而不做这令栱,又使整朵斗拱只有向前跳的华栱,形成一个单薄的片状结构,不够饱满,所以翼形的处理真是神来之笔,不会有令栱抓空的尴尬。这就解释了似乎可有可无的“装饰性”翼形拱存在的必要性。

3 佛光寺东大殿补间铺作翼形栱

4 佛光寺东大殿主立面侧向透视

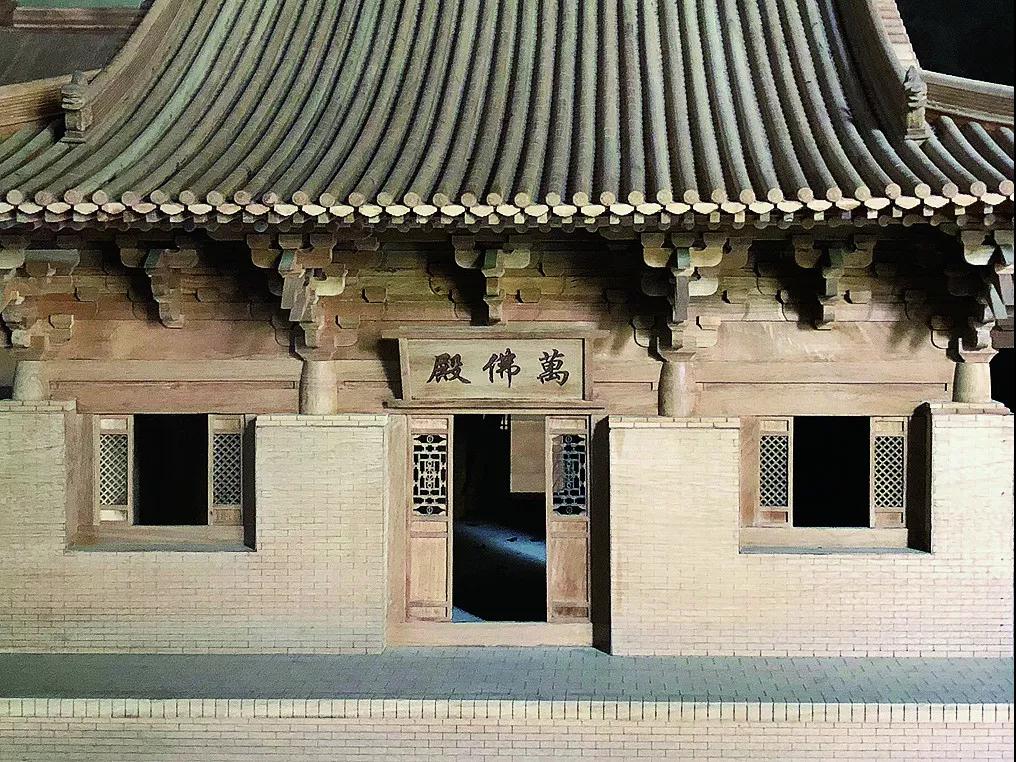

如果没有比较佛光寺内文殊殿,东大殿的这个“翼形栱”(图-5)只会被理解为一个淘气的装饰。文殊殿也有“翼形栱”,只不过发生在柱头铺作,而不是补间铺作,这引起了我对斗拱发展史的好奇。文殊殿耀目的斜斗拱放在了补间,由于呈恣意的放射形,形体庞大,甚至挤压了柱头铺作空间,使柱头的第一跳华栱直接托住下昂,没有横枋,不得不用一对“翼形栱”解决了偷心造两侧单薄的问题。同一场所不同建筑风格的这种近距离对比,无疑制造了一种展览环境,而这种环境恰好又被放在空荡的文殊殿内数座古建放样模型给加强了(图-6)。这些模型上面的每一个构件都是真实构件的等比缩小,如实地反映了原建筑的细部构造。在这通过这几座“机械复制”创造的不同时代典型建筑的近距离对比中,斗拱演变史一下子明了了,列举如下:

5 佛光寺文殊殿柱头铺作翼形栱

6 佛光寺文殊殿内古建放样模型展陈

一,平遥镇国寺万佛殿建于五代,时间上距东大殿只一百年,斗拱形式也与东大殿非常接近,唯独不同的是补间铺作不施翼形栱,比东大殿更朴素(图-7)。

7 平遥镇国寺万佛殿模型

二,金代的佛光寺文殊殿,斗拱的卢斗不直接坐在柱头上,而是在柱头上加了普拍枋。普拍枋变成所有斗拱的共同基础,因而它们排序的等级性似乎更公平了,可以随心所欲,而不完全决定于与柱的关系,这也是上文所述的补间铺作反而可以抢重头戏的基础(图-8)。

8 佛光寺文殊殿模型

三,在元代的永乐宫纯阳殿,普拍枋带来的公平终于实现了,所有斗拱保持了一致性,而不是等级性(图-9)。

9 芮城永乐宫纯阳殿模型

四,在明代解州关帝庙的春秋楼,这种平等又被打破。柱头科被设计成绚烂的斜栱,仿佛是朵绽开的花卉。而此时,由于斗拱尺寸的缩小,这朵盛开的斗拱没有挤压周边空间,使补间铺作从容的布局平衡了柱头铺作的浪漫(图-10)。

10 解州关帝庙春秋楼模型

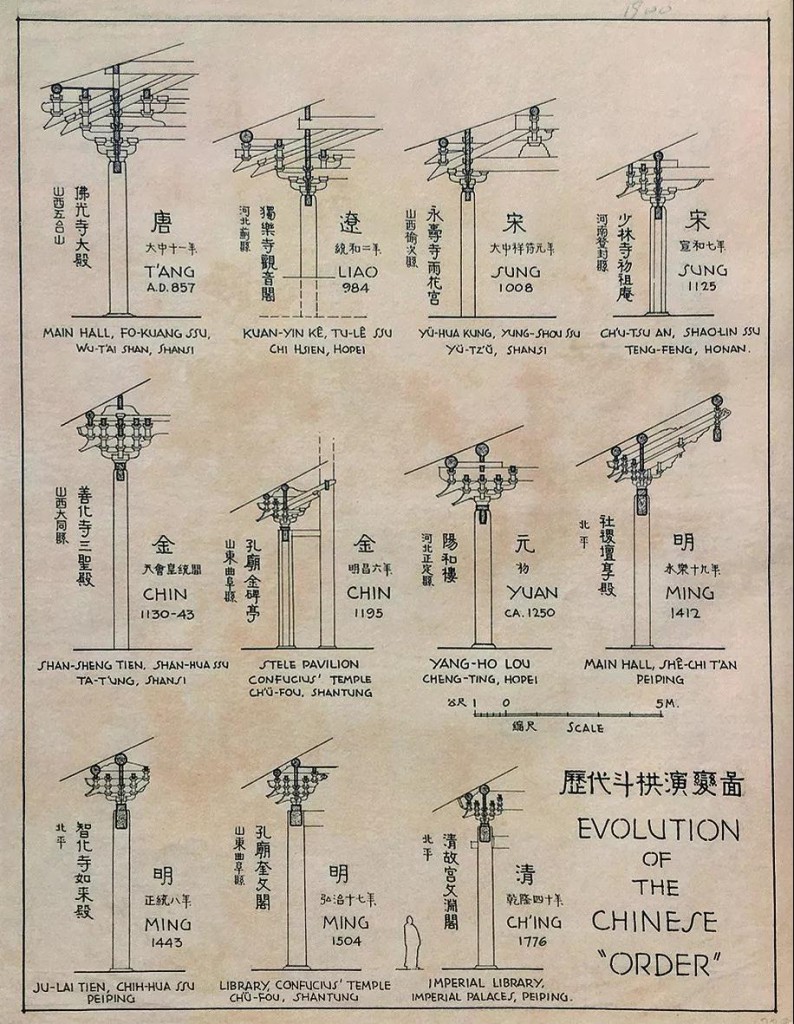

假如这样的放样模型再多一些,一部斗拱演变史就会更清晰。它不是通过展览像梁先生所绘的《历代斗拱演变图》(图-11)那种专业剖面图,而是让眼睛在鲜活的实物展示中去比较和发现斗拱的变迁。前者是一种学术发现,它的主体是可以脱离人的知识体系;而后者是一种观看者自我的业余发现,它的主体是观众。前者所要实现的是把遗迹本体知识化,变成文物,纳入进严肃的学术轨道,判定历史价值,是集体的;而后者是对文物的文化消费和消遣,是知识的游戏,激发当下价值,是个人的。后者是不断放大“展览价值”过程中从量到质的变化,通过一种知识环境的营造,把观众对文物兴趣转移成了对博物的兴趣。

11 梁思成先生用于《图像中国建筑史》的“历代斗栱演变图”

从博物到活化文物

随着“展览价值”的放大,博物是文物激发出的一种关于文物的知性情感体验,它是当下的,而不是历史的;是个人的,而非集体的;是随性的,而不是系统的。本雅明已经注意到,一方面随着崇拜价值的衰弱,作品中的“灵韵”应该是消散了。然而另一方面,它也从原真性的桎楛中解放了艺术作品,可以对之进行新的赋值,使文物放射出新的光芒。

这种赋值的基础是在文物面前观众的主体性的释放。有趣的是《机械复制时代的艺术作品》一文的最后落笔点是“大众”,本雅明谈到了恰恰是机械复制的工具性进化,开启了大众参与艺术作品的可能性:“几个世纪以来,一直是数目很小的作者面对成千上万的读者,然而这种情况到上世纪末有了变化。由于印刷越来越发达,不断把各种新的政治的、宗教的、科学的、专业的、以及地方的报刊推到读者眼前,越来越多的读者变成了作者——起先只是偶尔写写的作者。”这种状态在今天的自媒体时代更是疯狂,人人都是作者已毋庸置疑。一方面,“机械复制”作为展览的手段,使观众有了更好、更广、更深地解读文物本体的机会;另一方面,“机械复制”作为媒体的手段,使普通大众有了展览其观点的机会。以我在佛光寺欣赏和思考斗拱为例,完全忘却了自己不具备专家的资格,既自娱自乐地搞了场考古研究,又无拘无束地马上在微信上发布自己的“研究成果”。在这个主观的过程中,文物被活化了。

活化文物是一个被当下关注的话题。其实,文物哪里需要活化,是人在文物面前被活化了。历史遗迹文物化后,变成了一种学术陈述,把具体事物的抽象化,个体的事物普遍化,神性的事物却魅化,文物的存在完全可以脱离当下人的存在,即使文物面前围满了观众,观众的主体性也是被剥夺的。现实的悖论是大众一方面愈来愈把文物作为旅游消费的目的地,而在文物面前,大众又会不自觉的认为这是属于专家才能够看得懂的东西。深深认同本雅明观点的英国艺术评论家约翰·伯格说:“古代艺术的意义理应谁属?属于那些能够把它应用在自己实际生活中的人,还是属于古董专家这一文化阶层?”如果说“文物”的“展览价值”在于符号化,那么作为升级版的“博物”的“展览价值”则在于体验化,在所有的“文物+”中,它“+”进了人。它即使没有彻底否定文物的本体只是那个已经死去的古迹,也开宗明义地把鲜活的当下人作为文物本体的另一极。

因此,所谓“博物”,其本质是通过知识场景把僵死的古迹和鲜活的当下共时性地并拼合起来。在更遥远的文化水平落后时代,这种拼合更多地利用了民间传说的神话手段,这较符合于那个时代欣赏主体的欣赏水平。而对于今天的社会文化水准而言,丰厚的文物知识建构虽然代替了神话体系,但它又显得是一层专业的壁垒,非但没有为大众直观文物本体灵韵的捷径,往往还成为了障碍。

在山西芮城五龙庙环境整治项目中,我有幸对却除这种障碍做了一些理论和实践的尝试。恰恰是因为这个项目是环境整治,不能触动文物建筑本体,使我们尝试了如何将原先孤立的文物本体,放置到开放的中国古代建筑博物馆的博物环境中,以知识场景营造为触媒,激发了观众对古迹的崇拜,从而更好地贴近文物本体。因此,虽然受我们的资源限制目前在五龙庙植入的展览内容偏古建史,但它的目的绝不是走小众的文物化之路,相反是通过塑造博物化的知识情境来开启一般人对庙院空间的感动。只有人在文物环境中活了,文物才会继续活下去。

无论佛光寺在现有的条件下杂乱地陈列几件模型,还是五龙庙刻意的知识情境营造,都是通过用“机械复制时代”可行的技术植入“展览价值”,找回文物能够打动人的“崇拜价值”。在评论五龙庙环境整治项目中“展览”的介入时,鲁安东教授从梳理了从“展览价值”回到“崇拜价值”的理论机制,认为营造把知识和体验相结合的人工情境,是一种“增强现实”的手法,通过一种知识解释更好地理解文物本体。同时,他也提醒“在现实逐渐变成增强现实和多重现实的当代,这将是一个设计发挥巨大作用的领域,也有着单一化、去场地化合美学化的危险,因而需要建筑师更为克制和审慎地运用日益强大的设计手段”。[3]

随着东大殿可能的大修来临,漫长的施工围挡期既可以使东大殿休眠,也可以通过社会对幕后修缮的好奇,让佛光寺更有生命活力。这是一种机会,建筑师能做什么?显然,因为无论是拓展居高临下的后山视野,还是挖掘现有寺院内的房屋及空间潜能,都可以用博物的概念,以及利用移动互联的展示手段,在不干涉文物本体的前提下,构筑一个让文物更有存在感、让观众有更有获得感的知识情境,因为除了佛光寺文物本体,八十年来中国古建的研究也有著作等身的研究价值。

还是要回到梁林那代人的伟大成就,他们找到了科学和历史学的方法,使专业人员读懂了中国古代建筑,使广大国民意识到本土建筑有。《为什么研究中国建筑》开篇对国民无视中国古建的现状痛心疾首:“研究中国建筑可以说是逆时代的工作。近年来中国生活在剧烈的变化中趋西方,社会对于中国建筑及其符艺多加以普遍的摧残。”[4]随着国力的增强,文保工作已有了质的飞跃,但社会没有找文物的“崇拜价值”状态在今天城市化中并没有扭转,甚至更加恶化。本文要表述如何有效地利用八十年来佛光寺知识建构的一种观点,而不是以门外汉的身份力图建构出对佛光寺的知识。这就是把这些知识通过一切精妙的博物设计手段,不露声色地物化到庙院的空间体验之中,通过放大文物知识的“展览价值”,让观众感受到属于我美这个时代的“崇拜价值”。

一句话,从文物到博物,目的还是为了活化文物。

[1]本文中有关本雅明“崇拜价值”和“展览价值”的理解,基于解读其著作《机械复制时代的艺术作品》,选自汉娜·阿伦特编,张旭东王斑译,《启迪:本雅明文选》,生活·读书·新知三联书店,2014,231-264

[2]达尼埃尔·阿拉斯著,李军译,《拉斐尔的异象灵见》,北京大学出版社,2014,117

[3]鲁安东,《考古建筑学与人工情境:对五龙庙环境整治设计的思考》,《时代建筑》2016/7、8月刊

[4] 梁思成. 为什么研究中国建筑[M]// 林洙. 大拙至美 梁思成最美的文字建筑. 北京: 中国青年出版社, 2007: 30

图片来源

图1, 2, 11: 梁思成. 图像中国建筑史(汉英双语版)

[M]. 天津: 百花文艺出版社, 2001.

图6~9: 丁垚摄影

其余图片均由作者拍摄