作者 孟岩

期刊 T+A 2007(5):100-107

摘要 在大芬村—一个似乎最不可能出现美术馆的地方,大芬美术馆试图能在另一层面上促成当代艺术的介入,并且通过这一公众设施将周边的城市肌理进行调整,使日常生活、艺术活动与商业设施混合成新型的文化产业基地。

关键词 城中村 \ 大芬村 \ 美术馆 \ 可穿越性 \ 街道体验

一.“中国·大芬”油画工场

深圳有几十个城中村,这些往日农业社会恬适的村落在城市的急剧膨胀中陷落为座座孤岛,大芬村就是其中之一。大芬村是中国当今最出名的村庄之一,它占地面积0.4平方公里,本村原住居民300多人。1989年,香港画家黄江来到大芬,租用民房招募学生和画工进行油画的创作、临摹、收集和批量转销,由此将油画这种特殊的产业带进了大芬村。随着越来越多的画家、画工进驻大芬村,“大芬油画”成了国内外知名的文化品牌。

1.“中国油画第一村”

大芬村作为一个客家聚居的村落而占据了全世界60%的油画市场,而世界名画仿制品7成来自中国大芬村。美国的旅馆、餐厅、住宅装饰用油画70%来自中国,其中80%来自大芬村。“中国·大芬”已经成了大芬油画工业的一个特殊的品牌。

大芬村里的画家、画工凭借其作坊式的经营方式,18年来使大芬村迅速发展成为中国最大的油画行画生产地。“中国油画第一村”的发展伴随着深圳高速发展的城市奇迹,也创造了艺术工艺品市场的奇迹。大芬村佩戴的“国家文化产业示范基地”的桂冠,显示了它受到了各级政府大力扶植的特殊身份。于是在这里商业、艺术与政治相互交错、缠绕在一起,使大芬村一方面迅速地脱贫致富,另一方面这种经济的繁荣背后又弥漫着强烈的人工培育的味道,使大芬村的未来又时时隐发出一丝不确定的气息。

2.“大芬村”/“达芬奇村”——符号化的城市风景

大芬村的名字不知从何而来,然而它与“油画村”的身份几乎是不谋而合。从“布吉”镇到“大芬”村,隐含了一种欧式的韵味,无怪乎有不少人把大芬村误称为“达芬奇村”。不过这种误称却也很容易得到证实,村中心广场的正中的确矗立着达芬奇老人的雕像,他老人家成了大芬油画村的保护神。当然像维娜斯,蒙娜丽莎等西方艺术史上被神圣化了的图像也在村中随处可见,尤其是当他们与党政领袖、外国元首、影视艳星、佛祖释迦等随处并置在一起,这些图像与大芬村中仍完好保存的古老祠堂、碉楼和新老民居拼贴成了一幅超现实的城市画面。

对于西方古典名作的大量复制和廉价销售无形中使人们日益熟悉西洋文化的同时也使这种文化符号不断通俗化和低档化。就像源自西方的贵族化的台球、交谊舞频频出现在中国城镇喧嚣杂乱的街头巷尾一样,大芬油画也使原本高居象牙塔中的西方油画艺术演变成为物美价廉、通俗易懂、人民群众喜闻乐见的快餐式的文化消费品。无怪乎有人在观看一次来自意大利的文艺复兴绘画精品展时发出“我看这些还不如大芬油画”的感叹,文化快餐正在冲击着人们久存敬仰的艺术盛宴。

3.大芬村的结构肌理和街巷体验

大芬村是“城中村”但又与深圳大部分现存的“城中村”显著不同。与其它城中村极高的容积率和脏乱的环境不同,大芬村的整体环境也因油画业的发达和当地政府的大力投入得到改善。村中心广场以及主街两侧设施齐全,村民生活与画工作坊紧密结合,互不干扰,形成既有活力又宽松祥和的环境气氛。街巷宽不过6米,窄也近2米,并且格局清晰,排列齐整;宽街可行车,窄街人行;

象大部分“城中村”一样,大芬村也是由单栋建筑构成独立的街块,建筑与街块合二为一,于是这些建筑/街块密集排布构成矩阵式的城市肌理。旧村、碉楼和中心祠堂仍然被紧紧地包裹在村中心,它们的原生形态构成了城市格网肌理的几何变异;由于建筑物与街块的合一,使得四面临街的建筑物有着极大的商业潜力和灵活性,宽街和窄巷中不时开有油画作坊。与一般在封闭画廊中展示画作的情形不同,村中的一间间画室位于单体建筑的底层,面向街道开放,画室既为生产和创作的场所,又是展示和销售之地。若行经此地,一幕幕画风迥异橱窗式的画面将展现在路人眼前。画室中画匠主要从事商业性的画作临摹,其日复一日的工作被来来往往的行人所关注,又可被看作某种程度的制作表演;流水线式的画作生产中又夹杂着少量自我创作的成分,此时此地,生活与艺术、艺术和商业之间的界限再次模糊。路人与画工,作品之间保持着最直接的接触,通过交谈、观看、订单、运输等各种活动构成了一种异常生动的城市生活场景。

二、大芬美术馆——从天而降的高雅艺术殿堂?

大芬村为艺术界所不齿是事实,因为在艺术家们看来它不是一种艺术方式,而是产业模式。大芬村从来也未远离市俗的生活需求,它紧紧地融入到周边的城市之中,提供着它的便利,廉价的产品和服务。然而随着它的名声渐大,新的需求无约而至,一种努力提升大芬村文化产业的要求无论在市、区政府或是村镇管理阶层都变得日趋迫切。于是为准备2006年“文博会”一项目标是提升大芬村乃至深圳市的文化形象的大胆计划应运而生。

“大芬美术馆”几乎是从天而降入驻大芬村:拟建的美术馆面积约17000平方米,建成后应是深圳目前最大的美术馆。然而美术馆的发起是自上而下的、且融合了政治上的要求以及文化和经济上的雄心。它会以一种超前的姿态介入到现有大芬村的整体环境之中,但作为一种大规模的组织机构如何与现有的社会肌理接驳、融合、运作和分享资源却又是一个来不及仔细思考的问题,于是乎美术馆一开始就陷入了先有鸡还是先有蛋的矛盾状态中。

同时没有职业艺术家和艺术管理机构的介入,美术馆缺乏体制的依托而有可能遁迹于高雅艺术与通俗文化产业之间而产生新的不确定性,座落于大芬村的美术馆会是一个传统的美术馆类型吗?它有无可能成为对传统意义上的美术馆的冲击和否定,并由此激发新的可能性?美术馆作为一种机构和组织方式所必然存在的精英性和排他性,是否可能在此产生动摇而具有更丰富的灵活性和包融性?它的影响是否可能脱离美术馆的层面而对周边的城中村以及更广泛的城市地区产生更为积极的影响,并且提供更加鲜明的文化特征?最后对“中国·大芬”而言,美术馆的进入是幸运还是危机?它会使大芬村以及它所附着的文化特征最终得以强化、激活还是更加重了它的矛盾地位而削弱它的潜在发展机制?也许大芬美术馆就是在这种种疑问和矛盾之间不断调整自身的定位,不断调和与周边城市的关系并与之发生更加紧密的联系,在改变周围的同时也改变自身,它是否应该不断变化?这些问题是我们在面对这一命题作文式设计的初始构思阶段一直在思考的。

三、大芬美术馆的设计策略

1.定位

传统意义上美术馆的围墙是一条划分了艺术与非艺术世界的清晰边界,无论是美术馆抽象而中性的空间属性还是其机构的高度排它性都使它脱离现实世界而存在。然而,美术馆这一传统角色却很难在大芬村这一极为特殊的文化现实中发挥作用,它所应包含的至少不是一座通常意义上的美术馆愿意和能够容纳的。正是在这个几乎最不可能出现美术馆的地方,通过一种强制嫁接的方式,我们希望它既能容纳当代艺术最为前卫的展事,又能兼容原生的新民间的大众艺术方式的介入。它同时应是一个高度混合的场所,油画卖场和艺术展示也许只是一墙之隔而且能够让观众互相观望。艺术家工作室、茶室和咖啡店与电影放映多种内容的引入会更加强化与大芬村和周围城市社区生活的融合。高雅艺术与通俗文化在这里可能因新的空间关系而共存,正是大芬美术馆地理位置的特殊性和其未来使命的不确定性使我们有机会反思美术馆在当代中国城市中的潜能。

2.环境

基地四周是大芬村旧村、新村、高层住宅小区、学校,将这几点联系起来正好是美术馆基地的边界。由于长期以来片区处于无明确规划下的自我发展,基地周边的建筑凌乱分散,自成一体,混乱无序的场景需要一个强有力的回应。

对应四周复杂的环境,我们希望建筑以一个完整和多向性的体块出现,以削弱片区内堆积的建筑个体的游离混乱,并能以引领者的姿态在这一原本位于大芬旧村边缘的片区形成另一个城市空间与社区文化的中心。此外,基地内高差近18米,且四周的学校、住宅区和大芬村都处于相对孤立和封闭状态,相互之间缺乏直接有效的联系。在这里美术馆可承担起连接周边各地块的责任,它可以从多个方向被穿越,同时它也能增加人们的聚集和各种活动的向心性,并借此发掘周边环境潜在的可能性。

3.建筑

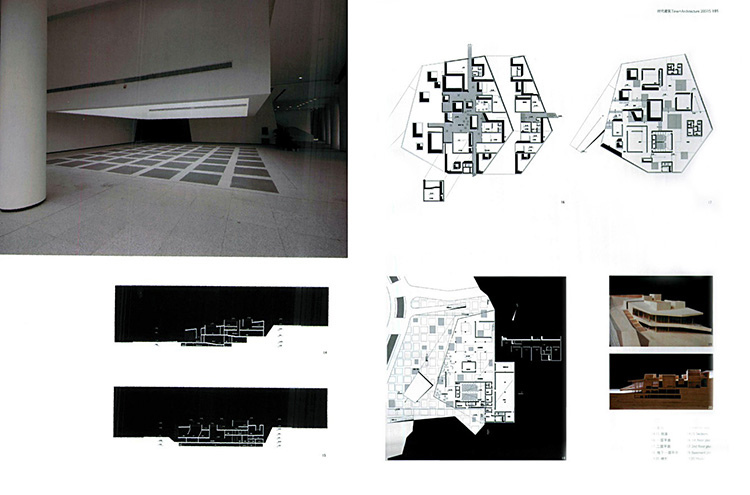

整个建筑呈现类似“夹心饼”式的功能分布:原设计首层是灵活多样的开放式油画销售展厅和多功能厅等配套设施,销售厅面向广场有独立出入口,与大芬村沿街的油画展销连成一体;由一层入口广场宽大的缓台阶可达二层艺术展厅,从底层油画销售展厅也可通过一个直接引自于购物中心的透明电梯到达这里。近八千平方米的展厅按一条顺时针由西向东逐级上升的螺旋线展开,一系列的交通核、采光天井、有天光的独立展厅以及由屋顶垂下的采光盒子提供了大小不等、明暗交替、高低变化的展示空间。参观流线也是不确定的,人们在展厅中的游走近似于在大芬村街道中的体验,这里艺术品陈列可以再次被还原成悬挂于街市中的常态;我们设想由屋顶垂下的盒子内部采用大芬画家常用的新民间壁画形式绘制成为永久性展品,盒子之间的灵活空间可布置各种临时展览;倾斜的屋顶下悬挂的盒子呈现了另外一层隐喻:它几乎是一个倒置的城中村格局,这样的空间构成方式与展厅内不断变化的艺术展示活动形成了新一层充满矛盾和混淆的复杂关系,外来的艺术方式与当地的艺术甚至是油画展销之间被有意识地挤压并置在一起。三层屋顶是一个公共庭院,围绕它的咖啡厅和艺术工作室既可服务于美术馆内部也方便到此游玩的市民;庭院通过南、北、东三座桥联系基地周边的建筑,周围居民可以借此抄近路无需购票就可以穿过美术馆,或者在美术馆的顶层散步休息、眺望大芬村和后面层层叠叠的城市风景。

建筑外观呼应平面布局上的概念表达,但方式更加直接:外墙为小模板木纹现浇混凝土,庭院为深灰色涂料,外立面肌理实际上就是大芬村地图结构的“复制”。运用“浇铸”的方法,将大芬村的空间形态延伸到了立面上,原本的建筑轮廓化成深浅不一的“凹框”,且“凹框”虚实交叠,虚的部分为立面的开窗,实的部分是作为大尺度画板呈现的。这些预留的画框为大芬村的画家们提供了一个特别的创作舞台,正像大芬村里遍布的壁画一样,大芬美术馆墙上画框中的壁画作品就自然成了没有固定藏品的美术馆的藏品。此外,在我们的计划中建议结合大芬村一年一度的“油画模仿大赛”选出最优秀作品即可画在美术馆外墙和内庭院墙上,随着时间的推移,美术馆的立面便成了一张与大芬村共同成长不断改变的表皮。

4.后记

无论如何大芬美术馆是一座非常规的美术馆,它是政府出资在极短时间内建造出来的一个超大的美术馆,它可以说是当代中国城市急剧发展过程中全球化与地方文化、商业主义与政治策略诸多力量共同打造的又一文化奇观。它一方面是极端人工化和一厢情愿式的强势介入,无疑将对大芬村的当地文化地图产生巨大冲击;但另一方面,缺乏专业美术馆运营经验以及后期管理经费投入不足可能给它的经营带来巨大的问题。此外相关各部门理念的差异也会影响设计师最初设想的实现,例如经营方不同意将首层做成开放式的油画展销厅,目前周边的学校和居住小区拒绝开放连通美术馆的三座天桥,使它们成了地地道道的摆设。

此外令人遗憾的是像所有为政治献礼的工程一样,为保证建筑在“文博会”之前完成,抢工和交差作业必然以牺牲施工质量为代价。再加上甲方不同意我们参与室内设计和景观设计导致了多处出现品质低下,与原设计极不协调的情况出现,使建筑最终建成效果的整体品质大打折扣。

最后我们要感谢深圳龙岗区委、区政府、区规划局、工务局对该项目的大力支持,特别要感谢龙岗区规划局建筑管理科的周红玫女士在美术馆的设计阶段所给予的理解和支持,特别是当美术馆选址一度面临困境之时,是她的坚持和对一座优秀建筑的热情执着说服了决策者维持了原设计的最初理念;在建设阶段作为代建方的深圳大贸股份有限公司余承宾先生的职业精神和不懈努力给我们留下了很深的印象,正是他的认真负责解决了工地上大量技术难题,他对建筑设计师的理解避免了更多的对设计的随意改动。最后还要感谢URBANUS都市实践该项目组的全体同仁,是他们的艰苦工作使这一建筑最终得以实现。