白石洲五村城市更新研究

文_Travis Bunt ONE建筑事务所总监,哥伦比亚大学建筑、规划与历史保护学院中国农村发展工作坊创立人,都市实践香港团队主管(2011—2014)

译_URBANUS都市实践

对于世界来说,深圳几乎是一夜间建成的,这种几十年间爆炸式的城市化进程即使放到这个国家数千年的历史中也是一枝独秀。电光石火之间,珠三角的荒野和农田已然变成了每年向全球经济注入万亿元的经济重镇。昨日的农民和渔夫今已身处一个拥有超过千万人口之地。劳工、商人、设计师、企业家——拥有梦想的人们从中国各地纷至沓来,在深圳追逐未来。对于这个每天都在变得更大、更密、更高的城市来说,其中的人们甚至没有时间考虑子孙后代该如何发展。在追逐现代化的旅程中,不论是城市的原貌还是发展中的点滴都在人们记录之前转瞬即逝,只在记忆中留下一道掠影——这里的人积极向前,并以外人无法企及的步伐前进着。在不停运转的起重机、拔地而起的混凝土森林和无数建筑工人的身影之中,这座城市正发生着日新月异的变化。 而白石洲、湖贝、蔡屋围、大芬和深圳其他城中村的街巷,既是对她短暂历史的记录,也是对当下快速工业化的生动注解。

在整个广东省,特别是在深圳,农业用地被蚕食,村庄被吞没,这让昔日的农民失去了生计。由于无地可种也无法出售房产,这些城里的农民也开始建造房子。 随着他们身边城市的发展,以及随之而来的数十万外来务工人员对廉租公寓的需求,城中村也随着城市不断发展壮大。一开始是两层小楼,接着加建到四层、六层、十层。 2012年,当都市实践第一次参与研究白石洲的城市更新时,深圳的人口已逾千万,其中两百多个城中村就吸纳了数百万人口。 据估计,仅仅是白石洲不到四分之一平方英里(约0.65km2)的范围内就有超过15万的居民。

城中村出租屋的合法性模糊不清(房屋可以被出租但从未有正式的租赁协议)造成了市场的极度扭曲。城中村公寓的租金也相应缩水,甚至可以降低到只有其市场价格的几分之一。 在一个房价格暴涨的繁荣城市,这成了唯一的经济减压阀,在城市无数的公寓中,城中村提供了真正经济实惠的住房,给无数外来务工人员一个片瓦遮身之地。三十多年来,深圳依靠城中村悄悄地为经济注入动力。在城市发展初期,城中村暂时安置了让这座工业大都市拔地而起的工厂职工和建筑工人。之后城中村又为第二波服务于新建的餐厅、酒店和豪华公寓的外来服务人员提供了住处。如今的城中村,特别是白石洲,又一次支撑着以科技为主导的城市转型。高昂的租赁市场制约了政府所极力倡导的年青一代应有的创业精神。对于在设计前沿团队积累经验、在刚起步的公司任职或创办自己公司的年轻人们,正是城中村以相对低廉的租金消除了他们的风险。遍布“中国硅谷”的创始人和高管们越来越多地引用他们的“白石洲故事”描述他们在深圳的第一个落脚点。 从政府会议室到国际杂志,城中村所发挥的关键经济作用已成为公认的事实。

与之相对的是,除了少数活动家和学者,人们对城中村本身历史价值的认识进展缓慢。然而在缺乏共识的情况下(以及模糊的、未来不确定的现状下),各种各样的士绅化已经开始了;白石洲等位置优越的城中村中所体现的临时性和审美多样性正迅速被诸如快闪咖啡厅、精品啤酒屋和各类艺术装置同时利用。而这些城中村在不同层面上的转变也势必会引发这样的问题:究竟什么构成了城中村的保护?什么应当被保护?什么应当被避免?外晾的衣物、夜市、纵横交错的电缆、握手楼、狭窄的蜿蜒小巷——这些都是城中村不可或缺的关键元素吗?保留城中村在深圳经济中扮演的特殊角色是必要的吗?是应该聚焦在那些为城中村的空间肌理注入活力的人群和文化上,抑或着眼于城中村独一无二的空间肌理本身上? 这些建筑有历史价值吗?应该保留建筑物本身吗? 最容易的答案是“保留以上所有的东西”,但令人痛苦的悖论是,这种方法从根本上是不可能的。 虽然人们可能希望以某种方式把城中村打包并为后代整个保留起来,但不可避免地,保护本身也是一种干预行为。因为如果此时把城中村变成一件文物来收藏,就如同让时间停止一样。而变化却是城中村的本质,一旦城中村停止了变化,它自身也将不复存在。另一方面,如果将城市均质化地开发而忽视城中村的存在也必然会使其消失。

因此我们的任务是以一种发展变化的视角,挖掘城中村重要的特质,使其在现代化的进程中得以保留、引导,并继续发展下去。这样城中村的历史才不会丢失,未来也不会被切断。

正如其名,城中村的特点是其与周边城市截然不同的空间结构,它以一种与深圳其他地区完全不同的尺度,按照一套完全不同的规则发展起来。同样,城中村的人际结构也完全不同,这是一种残留在大城市中的乡村式的紧密人际关系网。城与村的这两种关系可以说是交织在一起的,密集且细分的城市街区使得这种乡村化社区结构得以在几十年的外部变化中生存下来。而让外界观察人士和村民自己都担心的是,按典型的深圳模式对城中村进行物理结构的推倒重来可能会危及其内部的社会结构。

由于现在的村民更愿意在城中村升级后继续依托血缘和地缘关系生活和工作,所以建筑师必须研究出适合的聚落类型策略。对于城中村区域更新,必不可少的就是维护和加强其中的邻里和社区关系,促进其成为一个整体。然而,套用网格规划或类似的表面化措施来实现保留社区的想法无疑是欠考虑的(并且可能具有破坏性)。与空间划分同等重要的是功能混合的特征。 休闲和劳作、公共和私有、创业主义和集体主义空间的重叠,营造了简单均质化发展模式所不具备的动态相互关系。 城中村肌理中混杂的空间结构可能和当代城市规划中明确界定的二元分区相对立,然而它却是激发社区活力的关键。 白石洲和湖贝的街市上那些五花八门的商品不仅仅卖给本地居民,还能将邻近社区的居民和远道而来的游客源源不断地吸引到这里的街巷。同样,这些商业地带和周围的住宅区以及轻工业空间的相互叠加也创造了多功能的城市据点,在自给自足的同时又联结了周边地区。社区和活力对于理解城中村在城市中扮演的角色起着关键的作用。然而对于设计师来说同样重要的是,发现不同城中村各自独特的空间特征,并了解这些物质特征是如何运作并服务居民的。

事实上,如今矗立在深圳的几乎所有建筑本身都不具有历史意义。它们之中能追溯到特区成立初期的都少之又少,更不用说成立之前的了。大多数城中村建筑物都是在过去十年内建造的。如果只从建筑的角度出发,特区初期遗留下来的可能只有藏在下面的基地网格了。那么这似乎引发了另一个保护困境,比起建筑本身,其下的基地网格甚至更有价值。也许正相反,每个城中村的独特之处恰恰在于打破地块固有界线的限制。随着个别建筑物的兴建,倒塌和更替,或是贯穿肌理的步道,抑或是在其中蜿蜒的小路和台阶,都在整个城中村的历史中留下了痕迹。而聚落中的水井和高大的遮阴树依然能让人回忆起过去农村的景象,并用他们的历史说明了现有建筑保留的优先次序。所有这些元素交织形成的网络共同构成了这一场所独特的基因。而当务之急便是让这种代代相传的基因继续传承下去,否则这里将变成一具空壳。虽然深圳经常被认为是缺少建筑历史的城市,但在深圳仍能找到一些具有历史价值建筑的特例。其中最重要的要数湖贝古村,其中部分建筑已有五百多年的历史。另外在白石洲也遗留着早期白石村集体农场的11个公社建筑。在缺乏历史建筑的深圳,这些遗址更应该得到重视。因为它们是深圳与其建立之前的历史之间物质上仅存的联系。由于这些历史建筑处于城中村之内,开发这些区域的难度使它们得以保存到今天。而随着这城中村的边界在城市发展中消失,针对这些濒临消失的遗产的保护措施势在必行。

限制城中村的继续发展的极端条件(土地补偿率的天价、靠单体建筑带动大片土地的开发,以及在已经过度拥挤的社区中将城市密度翻两倍或三倍的必要财政支出)自相矛盾地形成了一个这样的局面:20世纪60年代欧洲的未来主义者们所描绘的巨构建筑不仅在这里找到了它们第一个被实践的机会,而这种思想可能也是重新思考城中村下一个发展周期的最佳理论基础——在国家生产机器之中将其作为大规模居住的组件。有趣的是,正是在这种类型的土地上,中国前卫派的设计公司现在正在构思这种在以前不可能存在的建筑——那是同行前辈们没有实现的带着怀旧色彩的未来幻想。

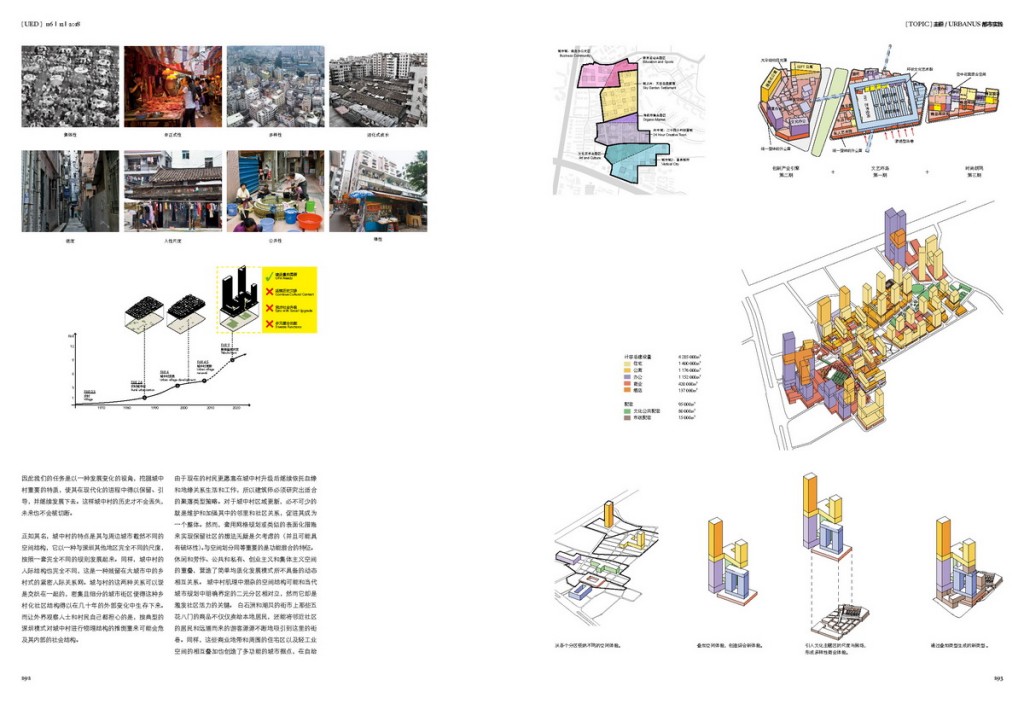

白石洲是(并且至今仍然是)深圳有史以来最大的城中村重建项目。 提交给深圳市的“再生”提案里建议将该村的容积率从4.5增加到9,并在5年内建成一个超过550万平方米的建筑单体的开发项目。 这种快速而粗糙的大规模开发计划据称是解决城中村2000名房东极高的拆迁补偿的唯一方案。 都市实践在试图完成这一不可能完成的任务时,有必要扮演一个调解人的角色,在现实的经济因素与城市设计和保护的理想目标之间寻找平衡点。这个项目恰好委托给了合适的团队,毫不夸张地说,都市实践是设计行业内城中村问题讨论的发起者。通过从在湖贝村第一次螳臂当车的努力,到在大芬、岗厦、阜新、南头等地持续在研究和实践上投入精力,都市实践一直致力于研究城中村可行的更新模式以替代原地铲平—整体出售的“焦土政策”。与许多都市实践的项目一样,白石洲工作的核心是在特定的文化和经济背景框架内探索高密度和巨型结构的空间限制。 与10年前的湖贝非常相似,该团队开始对需要保护的最关键因素进行深入(并且在很大程度上是务实的)评估,并判断哪些特征和结构对于城中村的重新使用具有最大价值,而哪些部分是可以放弃的。

不同于传统的激进主义者的方法论,孟岩主张,通过牺牲一些城中村土地来做开发并以极高的密度(远高于通常允许的容积率)集中建设这些区域,保留大片城中村以求得有机发展。这便是都市实践对于白石洲城中村改造提出的最终方案。如果开发商、政府和居民都能够同意并接受这种权衡的提案,那么城中村的难题将会变成一个设计问题(也就是说有解决的可能),而不再是一个难以解决的社会学问题。