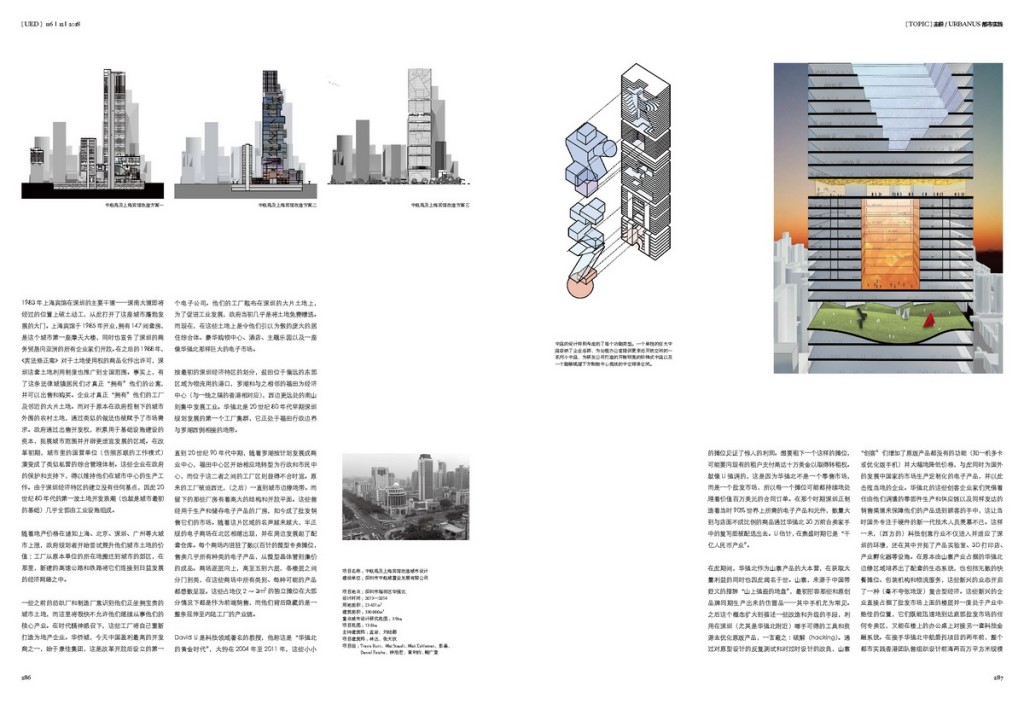

华强北中航苑及上海宾馆改造城市设计

文_Travis Bunt ONE建筑事务所总监,哥伦比亚大学建筑、规划与历史保护学院中国农村发展工作坊创立人,都市实践香港团队主管(2011—2014)

译_URBANUS都市实践

1983年上海宾馆在深圳的主要干道——深南大道即将经过的位置上破土动工,从此打开了这座城市蓬勃发展的大门。上海宾馆于1985年开业,拥有147间套房,是这个城市第一座摩天大楼,同时也宣告了深圳的商务贸易向亚洲的所有企业家们开放。在之后的1988年,《宪法修正案》对于土地使用权的商品化作出许可,深圳这套土地利用制度也推广到全国范围。事实上,有了这条法律城镇居民们才真正“拥有”他们的公寓,并可以出售和购买。企业才真正“拥有”他们的工厂及邻近的大片土地。而对于原本在政府控制下的城市外围的农村土地,通过类似的做法也被赋予了市场需求。政府通过出售开发权,积累用于基础设施建设的资本,拓展城市范围并开辟更适宜发展的区域。在改革初期,城市里的国营单位(仿照苏联的工作模式)演变成了类似私营的综合管理体制。这些企业在政府的保护和支持下,得以维持他们在城市中心的生产工作。由于深圳经济特区的建立没有任何基点,因此20世纪80年代的第一波土地开发浪潮(也就是城市最初的基础)几乎全部由工业设施组成。

随着地产价格在诸如上海、北京、深圳、广州等大城市上涨,政府规划者开始尝试提升他们城市土地的价值;工厂从原本单位的所在地搬迁到城市的郊区,在那里,新建的高速公路和铁路将它们连接到日益发展的经济网络之中。

一些之前的纺织厂和制造厂意识到他们正坐拥宝贵的城市土地,而这里将很快不允许他们继续从事他们的核心产业。在时代精神感召下,这些工厂将自己重新打造为地产企业。华侨城,今天中国盈利最高的开发商之一,始于康佳集团,这是改革开放后设立的第一个电子公司。他们的工厂散布在深圳的大片土地上,为了促进工业发展,政府当初几乎是将土地免费赠送。而现在,在这些土地上是令他们引以为傲的庞大的居住综合体、豪华购物中心、酒店、主题乐园以及一座像华强北那样巨大的电子市场。

按最初的深圳经济特区的划分,盐田位于偏远的东部区域为物流用的港口,罗湖和与之相邻的福田为经济中心(与一线之隔的香港相对应),西边更远处的南山则集中发展工业。华强北是20世纪80年代早期深圳规划发展的第一个工厂集群,它正处于福田行政边界与罗湖西侧相接的地带。

直到20世纪90年代中期,随着罗湖按计划发展成商业中心,福田中心区开始相应地转型为行政和市民中心,而位于这二者之间的工厂区则显得不合时宜。原来的工厂被迫西迁,(之后)一直到城市边缘地带。而留下的那些厂房有着高大的结构和开放平面。这些曾经用于生产和储存电子产品的厂房,如今成了批发销售它们的市场。随着这片区域的名声越来越大,半正规的电子商场在北区相继出现,并在周边发展起了配套仓库。每个商场内进驻了数以百计的微型专卖摊位,售卖几乎所有种类的电子产品,从微型晶体管到廉价的成品。商场逐层向上,高至五到六层,各楼层之间分门别类,在这些商场中所有类别、每种可能的产品都悉数呈现。这些占地仅2~3m2的独立摊位在大部分情况下都是作为前端销售,而他们背后隐藏的是一整条延伸至内陆工厂的产业链。

David Li是科技领域著名的教授,他称这是“华强北的黄金时代”,大约在2004年至2011年,这些小小的摊位见证了惊人的利润。想要租下一个这样的摊位,可能要向现有的租户支付高达十万美金以取得转租权。就像Li强调的,这是因为华强北不是一个零售市场,而是一个批发市场,所以每一个摊位可能都持续地处理着价值百万美元的合同订单。在那个时期深圳正制造着当时90%世界上所需的电子产品和元件,数量大到与店面不成比例的商品通过华强北30万前台卖家手中的复写纸被配送出去。Li估计,在鼎盛时期它是“千亿人民币产业”。

在此期间,华强北作为山寨产品的大本营,在获取大量利益的同时也因此闻名于世。山寨,来源于中国带贬义的措辞“山上强盗的地盘”,最初形容那些和原创品牌同期生产出来的仿冒品——其中手机尤为常见。之后这个概念扩大到描述一些改造和升级的手段,利用在深圳(尤其是华强北附近)唾手可得的工具和资源去优化原版产品,一言蔽之:破解(hacking)。通过对原型设计的反复测试和对过时设计的改良,山寨“创客”们增加了原版产品都没有的功能(如一机多卡或优化版手机)并大幅地降低价格,与此同时为国外的发展中国家的市场生产定制化的电子产品,并以此击败当地的企业。华强北的这些创客企业家们凭借着任由他们调遣的零部件生产和供应链以及同样发达的销售渠道来保障他们的产品送到顾客的手中,这让当时国外专注于硬件的新一代技术人员羡慕不已。这样一来,(西方的)科技创意行业不仅进入并适应了深圳的环境,还在其中开拓了产品实验室、3D打印店、产业孵化器等设施。在原本由山寨产业占据的华强北边缘区域培养出了配套的生态系统,也包括无数的快餐摊位、包装机构和物流服务,这些新兴的业态开启了一种(毫不夸张地说)复合型经济。这些新兴的企业直接占据了批发市场上面的楼层并一度处于产业中绝佳的位置,它们既能迅速地到达底部批发市场的任何专卖区,又能在楼上的办公桌上对接另一套科技金融系统。在接手华强北中航委托项目的两年前,整个都市实践香港团队曾组织设计前海两百万平方米规模的金融中心,协助中国开发银行为深圳未来的经济构思不同于华强北模式的概念。政府最终会将约15km2的养殖场和湿地用于开发建设,而接下来的数月里,地处城西偏远地带的这批新开盘地块迎来了一轮抢购——不仅是建筑,社区、城区甚至商业中心都被当成一次性消费品。这种与最初的深圳精神背道而驰的发展方式正是如今的城市开发持续被诟病之所在:在此背景下,华强北计划(如同许多以往都市实践项目)传达出了在价值观上的批判性。委托人意识到了前海的潜在危机,在2013年展开关于“旧”CBD应该整体迁移还是原地更新的讨论。

于是都市实践香港团队通过大量的深入研究,努力去梳理并揭示华强北的固有价值——作为整个城市的未来发展和更新的重要转折点。以发展硬件为侧重的科技最新趋势促使电子产业区开始在世界各地争相发展。在硅谷的直接支持下,黑客空间和编程马拉松等活动层出不穷。下一个经济发展周期即将到来,我们认为,以此为契机中航可能成为最有优势的现有土地拥有者。相比之下,前海的巨大愿景建立在大片的空白土地之上,即使它未来能如其所宣传的一样繁荣,中航也只是数百名国际竞争者中一个无名的本土开发商。

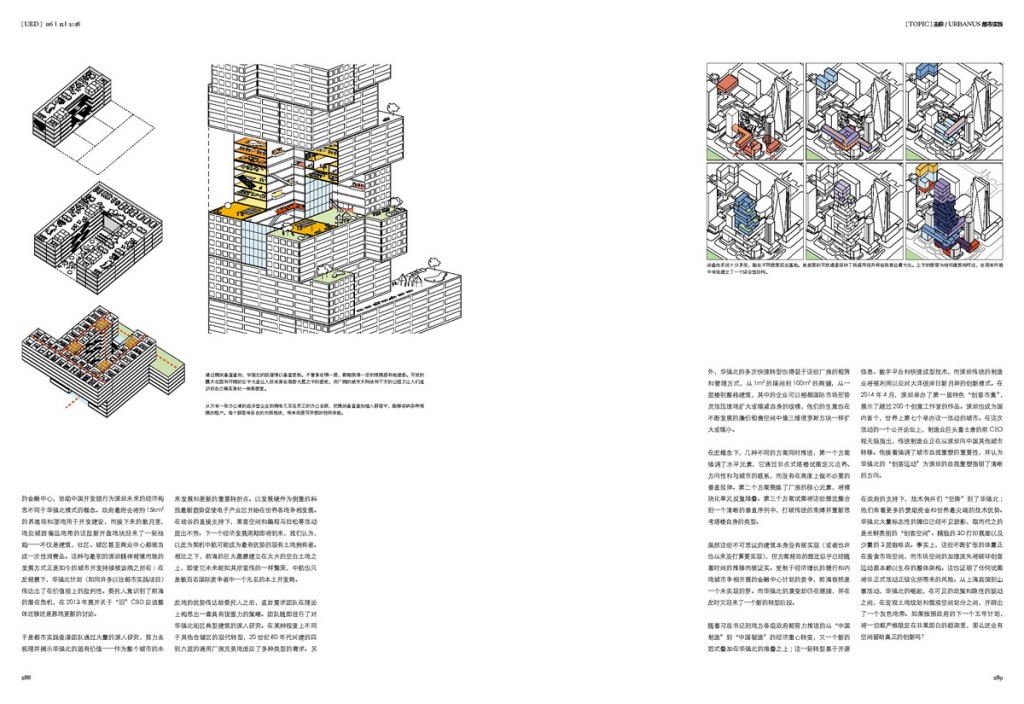

此地的优势传达给委托人之后,孟岩要求团队在理论上构思出一套具有说服力的策略。团队随即进行了对华强北街区典型建筑的深入研究。在某种程度上不同于其他仓储区的现代转型,20世纪80年代兴建的四到六层的通用厂房完美地适应了多种类型的需求。另外,华强北的多次快速转型也得益于这些厂房的租赁和管理方式,从1m2的隔间到100m2的商铺,从一层楼到整栋建筑,其中的企业可以根据国际市场形势灵活迅速地扩大或缩减自身的规模,他们的生意也在不断发展的廉价租售空间中像三维俄罗斯方块一样扩大或缩小。

在此概念下,几种不同的方案同时推进,第一个方案强调了水平元素,它通过非点式塔楼试图定义边界、方向性和与城市的联系,而没有在高度上做不必要的垂直延伸。第二个方案提炼了厂房的核心元素,将模块化单元反复堆叠。第三个方案试图将这些想法整合到一个清晰的垂直序列中,打破传统的束缚并重新思考塔楼自身的类型。

虽然这些不可思议的建筑本身没有被实现(或者也许也从来没打算要实现),但方案背后的想法似乎已经随着时间的推移而被证实。受制于经济增长的缓行和内地城市争相开展的金融中心计划的竞争,前海依然是一个未实现的梦。而华强北的演变却仍在继续,并在此时又迎来了一个新的转型阶段。

随着习总书记到地方各级政府都努力推进的从“中国制造”到“中国智造”的经济重心转变,又一个新的范式叠加在华强北的堆叠之上;这一轮转型基于开源信息、数字平台和快速成型技术,而深圳传统的制造业将被利用以应对大洋彼岸日新月异的创新模式。在2014年4月,深圳举办了第一届特色“创客市集”,展示了超过200个创意工作室的作品。深圳也成为国内首个,世界上第七个举办这一活动的城市。在这次活动的一个公开论坛上,制造业巨头富士康的前CEO程天纵指出,传统制造业正在从深圳向中国其他城市转移。他接着强调了城市自我重塑的重要性,并认为华强北的“创客运动”为深圳的自我重塑指明了清晰的方向。

在政府的支持下,技术佣兵们“空降”到了华强北;他们有着更多的赞助资金和世界最尖端的技术优势。华强北大量标志性的摊位已经不见踪影,取而代之的是光鲜亮丽的“创客空间”、精致的3D打印展廊以及少量的3层咖啡店。事实上,这些不断扩张的体量正在蚕食市场空间,而市场空间的加速流失将破坏创客运动原本赖以生存的整体架构。这也证明了任何试图将非正式活动正规化所带来的风险。从上海宾馆到山寨活动,华强北的崛起,在可见的政策和隐性的驱动之间,在宏观土地规划和微观空间划分之间,开辟出了一个灰色地带。如果按照政府的下一个五年计划,将一切都严格限定在非黑即白的框架里,那么还会有空间留给真正的创新吗?