物换星移二十春——“都市实践”所定义的时代与未来

文_ 周榕 知名建筑评论家、清华大学建筑学院副教授

时· 多少事

众缘和合、起聚现相

曰“成”

建筑评论大家王明贤,曾以“江山如画,一时多少豪杰”为题,做过一次有关中国实验建筑兴起的演讲。题目寥寥数语,即瞬间把人带回世纪之初那个中国建筑的壮阔年代——时势奔腾,英雄驰骋,风起云涌,豪杰辈出。

在纵横天下的“一时豪杰”中,“都市实践”事务所绝对是崛起速度最为迅猛的一方诸侯。约略说来,“都市实践”在当时中国前卫建筑圈的耀眼程度几乎堪比深圳之于中国城市,横空出世,璀璨光华。在黄金般夺目的2000 年代,“都市实践”几乎每年都能推出引发全国建筑界关注甚至震动的新作:地王城市公园Ⅰ(1999-2000)、深圳市公共艺术广场/ 罗湖美术馆(2000-2007)、深圳规划大厦(2001-2005)、华侨城创意文化园改造(2003-2012)、数字北京大厦(2004-2007)、深圳城中村研究(2005)、大芬美术馆(2005-2007)、招商海运大厦(2005-2007)、笋岗中心广场(2005-2007)、土楼公舍(2005-2008)、唐山城市展览馆及公园(2005-2008)、翠竹公园文化广场(2005-2009)、美伦公寓+ 酒店(2005-2011)、万科体验中心(2006)、白云观珍宝花园(2006-2007)、华 美术馆(2006-2008)、海·中国美术馆(2007-2008)、南山婚姻登记中心(2008-2011)、深圳眼(水晶岛)城市设计(2009,与OMA 合作设计)、唐山博物馆改造扩建(2009-2011)⋯⋯可以说,如此高质量、大规模、持续性、范例式的城市空间生产,让同时期国内任何一家独立设计机构都难以望其项背。

“都市实践”为何在2000 年代的中国获得如此令人瞠目的空间生产效率和质量,个中缘由可能连三位合伙人都未必能彻底洞悉。今天,在二十年的尺度上回顾“都市实践”的发展历程,似乎可以有条件动用观察历史的“慢变量滤镜”,滤去偶然的遇合与随机的噪声,而显影大历史格局下一个事务所的生长所隐形依附的命运框架。

回到1999,这一“都市实践”合伙人开始回国创业的年份。那一年的中国,完全无法想象自己二十年后在全球政经格局中会达到何等重要的地位,甚至都尚未确立成为“世界工厂”的发展自觉,还处于第二次改革开放后全民躁动的迷茫期。如果说,以1978 年十一届三中全会为标志的中国第一次改革开放是以农村改革为突破口的话,那么以1992 年邓小平南巡讲话为标志的第二次改革开放则是旗帜鲜明地以城市改革为中心展开的。继工业化和全球贸易之后,中国政府开始发现并日益重视“城市化”这一极为重要的经济增长点。“城市化”,意味着城市不再是经济活动和社会生活单纯的功能承载平台,城市建设本身就成为拉动经济和社会增长的手段。也就是说,城市自身就成为城市发展的目标和动力,城市获得了独立发展的“自主性”。“城市化”是一次全面而深刻的“城市升级”——从“功能主义城市”向“消费主义城市”的升级简言之,“城市化”就是城市对于自身的消费。在明确了“城市化”的重要意义之后,国家迫切需要为中国现代化“城市升级”树立若干标志性的示范样板,而这一样板重任责无旁贷地落在了深圳肩头。

回到1999 年的深圳,这个“都市实践”事业起步并始终固守于斯的大本营。那一年的深圳,尚未崭露今日龙骧虎跃的盛大气概,对于自身的城市调性,还处在不断试错的摸索阶段。彼时主导深圳的城市空间基调,基本上属于香港转口而来的“折衷现代”、欧风符号、与本土拜金趣味的混杂拼贴。面对“现代官式”调性的北京,“老摩登”调性的上海,甚至九十年代中期异军突起“欧陆风”调性的大连等城市化样板竞争对手,1990 年代末的深圳甚至都拿不出可以被清晰识别的城市主体调性。而“都市实践”在1999 年落户深圳,可谓风云际会,地利天时。在短短数年时间里,“都市实践”以一系列令人信服的高品质创作向深圳这座城市展示了“现代设计”的强大力量,并带动一批建筑师逐渐汇聚在相类的“高设计风格”旗下。深圳在2008 年11 月被联合国教科文组织授予“设计之都”称号,成为全中国第一个以“设计”扬名之城,“设计”成为整座城市的集体信仰。深圳的城市空间调性,从散乱的折衷混搭风开始扭转,并逐步确立为“高设计风格”,与“都市实践”在深圳多年来在空间营造上的垂范有着密不可分的关联。尽管“都市实践”的作品在深圳远没有占据空间主体,但在某种意义上,他们却谱写了深圳城市发展史上最为重要的调性篇章。

设计,是乌托邦最基础的信仰,以及最重要的工具。而即将迎来新世纪的中国1999,则是对乌托邦式未来最为饥渴的年份。

1999 年,深圳,金风玉露一相逢。

城 · 从来急

因缘运行、渐臻圆满

曰“住”

如今,恐怕已经没有多少人还记得2003 年前的“都市实践”, 原名叫做“ 都市国际设计”(URBANUS Design Worldwide)。“都市国际”,隐含着某种“降维打击”的期许——援引“国际先进”的思想范式与形式模板,套用于中国的城市现实。

将“国际”作为设计参照系,源于“都市国际”三位创始人的“国际化”背景:他们三位先后留学于同一所美国大学,其中孟岩、王辉在毕业后都有长期在纽约工作和生活的经验。长期的浸淫体验,让他们对国际大都市的“超级生活”有了与国内完全不同的理解和领悟,按孟岩的话说:“都市人是另一种被打造出来的新人类。”都市新人类的“超级生活”并非由传统的生活经验累积而来,而是由源源不断的“超验设计”被超历史性造就、赋予的。在这样的都市认知基础上,“都市国际”时期的几个代表作品都围绕着把国际化都市“超级生活”套用于深圳的“想象性设计”而展开。

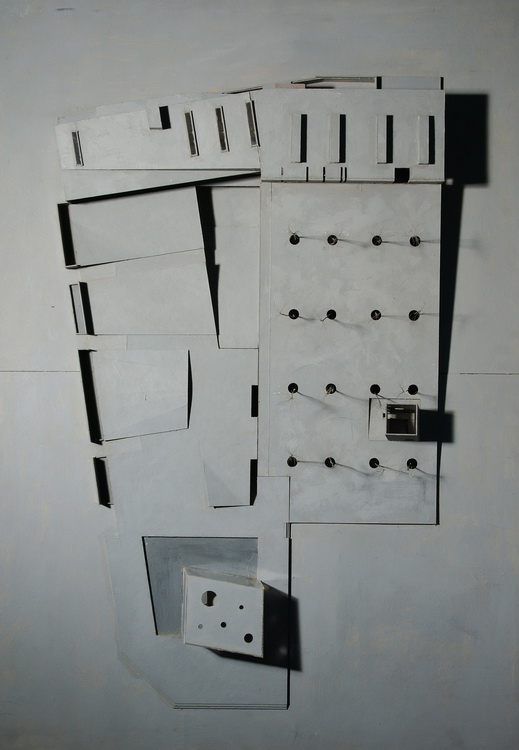

地王城市公园Ⅰ

以“都市国际”第一个建成作品——“地王城市公园Ⅰ”为例,这一1999 年设计、2000 年建成的项目尽管只存在了短短两年左右的时间即被拆除,但对于事务所来说却有着举足轻重的意义。它确立了此后“都市实践”一以贯之的设计原则:1、公共性是最高的城市合法性;2、功能是一切形式生发的依据,形式的丰富性本质上来源于功能的多样性;3、以远超城市环境平均水平的“高体验度设计”来获得空间形式的复杂性和消费性。这三条原则奠定了都市实践事务所“高设计风格”的三条主导性“设计”策略——“设计”高品质和高活跃度的公共空间、“设计”高丰富度与高文化感的功能内容、“设计”高视觉强度及高体验浓度的空间形式。

深圳公共艺术广场 / 罗湖美术馆

事实上,“都市国际”的第二件代表作品——设计于2000 年的“深圳市公共艺术广场”更能清晰地表现事务所“高设计风格”的三条“设计”主线特征:为了获得可以“激发新的城市生活状态”的高活跃度公共空间,建筑师在这个原本为城中村旁被酒店餐饮娱乐行业所包围的露天停车场改造项目中,超前植入大量与用地周边城市内容差异极大的艺术和文化功能空间,包括室外公共艺术展示广场、室内艺术画廊、书店、艺术酒吧 、艺术家工作室以及可容纳100 辆车的半地下车库。在这些自我预设的“空降式”公共性功能引入前提下,高强度的空间形式操作就有了城市合法性依托,建筑师的手法表演和概念表述看上去就更加令人信服——“设计试图延伸、叠合传统的建筑、广场与园林的概念,使建筑不再是用来界定广场的边界,而成为广场及园林空间的延伸。设计起始于对这块用地平坦地表的重塑,结合不同的使用内容进行倾斜、折叠、延展、剪切、凸现、凹陷、隆起、断裂、包裹等人工构成,以创造一种新的、有活力的城市地貌。”

在通常情况下,这种与城市既有环境纯然割裂的乌托邦空投实验很难找到现实接口并运行顺畅,但世纪之交的深圳不愧是个创造奇迹的地方,这个孟岩在纽约家中亲手画好每一处细部的方案,不仅在遥远的深圳顺利地落地完成,并且在7 年之后真的变成了罗湖美术馆开始运营。中美间巨大的城市发展落差,似乎让纽约的任何一项成功的城市经验,都可能完美移植到深圳实现。“都市实践”合伙人在纽约体悟、修炼而成的“现代大都市观法”,令他们在2000 年代的深圳获得了明显的“认知高维优势”,从而在一系列的设计竞赛中所向披靡、无往不胜。

华侨城创意文化园 ,2003-2011

2003 年肇始的“华侨城创意文化园改造”,就是“都市实践”利用“认知高维优势”进行城市知识转移而获得巨大成功的典型案例。如何把旧厂房和仓库改造为艺术家工作室、如何经营富于活力的城市创意聚落,在纽约SOHO 区、格林威治村、布鲁克林等地早已积累了丰富而成熟的经验。而对于“都市实践”来说,借用这些成功经验绘制宏观愿景,并在实现路径上进行形式上的花样翻新可谓易如反掌。正因为有可资借鉴的纽约经验模板加持,“都市实践”在“华侨城创意文化园改造”中,采取了与预设空间功能的“深圳市公共艺术广场”设计迥然不同的碎片累叠的“生长型设计”策略,让创意内容与魅力空间在时间中自发生长、积淀,逐渐“酵化”出社区的深厚意蕴。这一旧厂区改造项目前后绵延近十年,终于被打造成深圳最具创造活力的城市文化地标,堪称“设计”对城市生活做出杰出贡献的当代典范。

从本质上看,笃信“设计”的“都市实践”是一个典型的乌托邦建筑师事务所,乌托邦建筑师的强项是虚构有关未来的愿景。而对于缺少“历史”的深圳来说,对“未来”的憧憬和许诺几乎是其唯一可以依凭的城市凝聚力内核。当乌托邦城市遭遇乌托邦建筑师,相互之间不断迭增的正反馈不可避免地催生了彼此间强烈的化学反应——“都市实践”给了深圳足以向世人夸耀的乌托邦地景,而深圳也给了“都市实践”极大宽容的实验空间与表演舞台。在为深圳寻找到城市identity 的同时,“都市实践”也逐步构建起自身的identity——自觉定位于城市、与城市共生的“全栈型设计”事务所。

计· 天地转

众缘离散、日趋消解

曰“坏”

2003 年,“都市国际”借设立北京分公司之际更名为“都市实践”。或许是出于巧合,从“国际”改为“实践”,似乎呈现出某种心态的变化——“都市实践”的合伙人们在都市的实践过程中开始发现,他们以往所凭恃的“国际化”设计模板,已渐渐无法涵盖自己在深圳的超速城市化现实中所面临的超广谱设计范畴,并愈益无力对中国城市发展日新月异的独特现象进行指导甚至因应。在硬碰硬的中国当代城市发展中,似乎只有“实践”才是检验真理的唯一标准,而“国际”的高维光环则被坚硬的中国现实冲撞得日益虚浮。对于“都市实践”这样的海归建筑师而言,在西方得到的“升维认知”,必须辅以在本土的“降维实践”,才可能在眺望远方的同时,不至于泥足于路途。

2005 是“都市实践”的神奇丰收之年,这一年,事务所的三位合伙人分别领衔设计了三个里程碑式的重要作品——孟岩设计了“大芬美术馆”,刘晓都、孟岩设计了“土楼公舍”,王辉设计了“唐山城市展览馆及公园”。这三个作品无一例外都放弃了对“国际化”设计模板的简单征引,转而从中国城市的本土现实出发开掘设计的思想资源,并因此避免了空降式乌托邦建筑常见的苍白空洞,而凸显各富魅力、气韵生动的独特价值。

大芬美术馆

“大芬美术馆”设计及同期启动的深圳城中村研究,是“都市实践”迄今为止最具洞察力和开创性的学术成果。作为著名的油画产业村,位于深圳市龙岗区布吉镇的大芬村并没有什么原创“艺术”,而只有遍布全村生产油画复制品的手工作坊。一方面,虽然这里的油画远销亚、非、欧、美各大洲,每年创造数亿元人民币产值,但大芬村却长期背负“山寨+ 铜臭”的污名,不得不蜷伏于艺术界鄙视链的最底端;另一方面,和深圳其它城中村一样,大芬村的环境品质相对低下,被视为城市的“毒瘤”而亟待被切除或掩饰。

如何在改善村社空间质量并使之积极化的同时,同步提升大芬村的艺术品位以及在艺术界的生态地位?“都市实践”的答案是在深入研究的基础上,用一个蕴含高能量的生动设计创设“大芬美术馆”,这一极具想象力的举措可谓“一子解双征”的神来之笔——其妙之一,是用“后现代观法”将大芬村的惊人产能纳入当代艺术消费视野,从而以消费的正当性换取艺术生态位的合法性。这一艺术生态“微革命”的高潮,是由“都市实践”操刀、以大芬叙事史诗为主线的2010 上海世博会深圳案例馆。通过“都市实践”创设“两馆”的神级操作,大芬村的艺术自觉不断迭代提升,在艺术界的生态地位也产生了惊人的跃迁;其妙之二,是借“大芬美术馆”建设之机,重塑大芬村的核心公共空间,利用步道穿插、功能交叠、视觉渗透等空间处理手法,大幅度提升美术馆区域的公共生活密度与活跃度,使之成为社区能量导引、聚焦的中心。而藉此公共中心的疏导,城中村“野生环境”所特有的能量冲突感得以消化、流转、存储。大芬美术馆的外观粗野而不失秩序,倾斜印刻大芬村地图的美术馆各个立面与村社原生态环境相得益彰,可谓化腐朽为神奇的点石成金之作。

土楼公舍

“土楼公舍”的缘起,是应王石邀请参与的一个集合住宅原型的虚拟研究,后经“都市实践”发展成为一系列原型设计,最终在万科一块位于高速公路旁的剩余用地上得以建成。“土楼公舍”甫一问世,就由于它巧妙地将客家土楼的空间形制、现代感十足的立面设计,以及低收入人群的集合居住等话题性要素结合在一起而变成媒体的宠儿被广泛传播,成为“都市实践”最广为人知的项目之一。作为一个原型设计,“土楼公舍”具有极高的广谱适应性,它近乎完美地解决了城市“废地”的再利用问题、城市空间肌理的识别性问题、低收入社区的秩序感、安全感、尊严感和归属感问题、高密度居住的压抑感和单调感等诸多问题,创造出了一种极富当代中国特色的城市基本社会单元。在过去二十年间,类似“土楼公舍”这样,能够向全球城市和建筑知识领域反向输出原型级本土空间解决方案并引发广泛国际关注的案例,在中国似乎还绝无仅有。这一原创性的知识贡献确立了“都市实践”的学术标高。

唐山城市展览馆及公园

“唐山城市展览馆及公园”对“都市实践”来说,几乎是一个可遇不可求的项目。长年在深圳这种“设计烈度”极高的城市打拼,“都市实践”在一轮轮的军备竞赛中难免不断提高自身“高设计风格”武器的杀伤力。但在“唐山城市展览馆”项目中,建筑师却难得地以极高的自我克制,对既存的唐山面粉厂六栋旧仓库及周边环境轻拢慢捻,粗粮细作,小心着墨,仅仅对老建筑的屋顶和门廊进行了类型学重构,用水池和连廊将原本的行列式秩序加以重新梳理和整合,新老建筑交融沉静,不哗不躁,不温不火,彰显岁月尊严与历史高贵。历经地震劫后余生的唐山,重建过的市区如棋盘般整齐划一,整个城市仿佛被一场灾难抹去了集体记忆,既无历史城市的厚重深邃,亦乏年轻城市的朝气蓬勃,整个城市始终缺少一股“精气神”。而“唐山城市展览馆”通过精心接续历史血脉的设计,针灸点穴,赋灵招魂,使之成为这座老牌工业城市的“老灵魂”在其中能够逐渐苏醒、显影的特殊能量场域。于精微中见广远、于平凡中见不凡,举重若轻,妙手施术,堪称神作。

遥想以2005 为标志的那个火热年代,“都市实践”在城市的各个层面兼收并包、纵贯横通,几乎无所不能——从最高端的都市中心区设计到最低端的城中村改造、从豪华游艇俱乐部到街道文体中心、从数十万平米的城市综合体到数百平米的婚姻登记处、从办公到居住、从广场到酒店、从博物馆到四合院⋯⋯城市、建筑、景观、室内、研究、策展、出版、产品全程打通,无缝对接,“都市实践”实现了对城市的“设计全覆盖”,更确切地说,“都市实践”创造性地把“设计”发展成了一套网络化的城市组织工具。通过以“设计”为名的全流程创新组织,“都市实践”每每能为城市提供一整套从城市价值美学、社会功能安排、公共空间生产、商业盈利模式、一直到大众传播机制的综合解决方案。拥有这种强大的全域型、全栈式、组织化、创造性的整合设计能力,“都市实践”可谓国内孤例。

过去十年间,“都市实践”的“高设计风格”被越来越多的同行学习、借鉴甚至模仿,已经不复当年惊艳。然而他们全流程创新的组织型设计能力却依旧很难被别人复制和取代,因为这取决于一个事务所从主创建筑师到每一个设计团队成员对于城市理解的高度、深度和广度。近年来,“都市实践”的工作愈益强化其对于城市整体的组织效能而非建筑单体的形式轰动效应,他们在城市营造的生态系统中所扮演的角色越来越踏实沉潜,越来越把“设计”理解为城市普遍性的“基础设施”,而非只存在于若干关键节点上的迷人点缀。

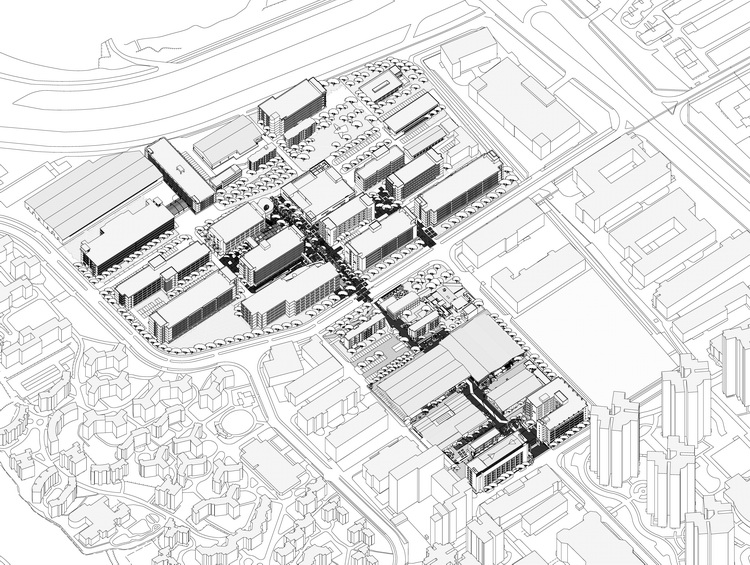

深业上城 LOFT

“深业上城”是体现这一转向的最佳案例——在这个设计中,重要的不是它让你在城市中看到了什么,而是它成功地让你在城市中看不到一些东西;重要的也不是它自身的样貌,而是通过它连接的那些被城市割裂的自然生态。“深业上城”设计,生动地表明了建筑师在城市中的角色有些时候或许更应该是一个“事了拂衣去”的“潜行者”。

2017 深港城市\建筑双城双年展主展场 深圳南头古城

“2017 深港城市\ 建筑双城双年展”,作为主策展人的“都市实践”两位合伙人刘晓都、孟岩,更是将“设计”的组织效能发挥到了极致——充分利用建筑、城市改造、当代艺术、影像、装置、灯光、戏剧、舞蹈、快闪事件、专题研究和对话等多种“设计”手段,调动宏大的城市外部力量来激活主展场深圳南头古城的内在能量,并通过高强度的传播为南头古城做了一次完美的城市营销。

二十年,“都市实践”改变了城市,城市也改变了“都市实践”。

变 ·光阴迫

旧缘了却、新缘将生

曰“空”

宫崎骏在他最后一部手绘电影里,借主人公之口说了一句临别赠言——“起风了,唯有努力生存。”

风起于青萍之末,这世界很快便风声鹤唳。在这个不确定性急剧膨胀的时代,最大的恐惧莫过于:时代的进化速度快过我们。的确,时代在高速迭代,而因耽于恒久时间尺度的职业关系,建筑师这一群体对于时代之变的因应总是显得迟滞而缓慢。

作为二十年来中国最成功的建筑师事务所之一,“都市实践”应该更能深刻感受何谓“高处不胜寒”。世异时移,一切成功皆为过往。对于年满二十、顺风顺水的“都市实践”来说,不可不警惕并正视四伏的挑战。

第一重挑战来自时代——不知不觉间,时代的中心任务已经更变:“都市实践”20 年前所面临的时代任务,是用“设计”定义中国的“现代性”,而在中国城市现代化进程告一段落的当下,在全球范围内争夺对于“未来”的话语权与定义权日益凸显其重要性。在这场“未来话语权”争夺战中,再没有“发展时差”的往日优势可资搬用,想象力比经验更成为制胜的关键。如何与后起之秀们比拼对未来图景的想象力?“都市实践”的“中年危机”可谓迫在眉睫。

第二重挑战来自城市——“都市实践”固然成于深圳,但在很大程度上也困于深圳:一方面,“都市实践”足不出户,在深圳就有做不完的项目、推不开的机会,导致他们向外走的动力严重不足,视野拓展速度减缓;另一方面,“都市实践”被深圳这头城市怪兽无止境、无底限地反复消费,直到榨干他们所有的创造力。由于缺少历史底蕴和文化土壤,深圳这座城市反哺建筑师的思想养分和诗意情怀相对匮乏,而高经济增长相对掩盖了大量诸如城市空间内容萎缩、活力衰退等当代中国城市所面临的普遍性问题,也让“都市实践”对于城市创新、城市升级甚或城市再造的需求紧迫性认知受阻。

第三重挑战来自设计——这是一个“泛设计”的时代,这也是一个“设计”开始“失效”的时代。“都市实践”的“高设计策略”在20 年前完美解决了城市内容供给与形式供给匮乏的时代课题,而在这一使命初步完成之后,“都市实践”作品中的“意义性匮乏”问题就日益成为他们的掣肘之累。在根深蒂固的工具理性思维框架下,“都市实践”的“设计”始终脱不开功能性本底和功利性回路。他们创造出的城市建筑,在形式上逻辑清晰、赏心悦目,但却很难包容、吸纳、并调动观者的情感活动。换句话说,“都市实践”善于找到城市的集体痛点,但不擅长发现个体的心理“痒点”。另一方面,“都市实践”所习用的形式语言,越来越被追随者所制造的雷同形式泡沫所淹没,这也导致事务所的核心竞争力受损,长此以往,其害不远。

第四重挑战来自组织——当下,建筑市场分化加剧,顶级的建筑设计日趋奢侈品化,一流的建筑师也日益强调品牌化和小众化。在这样的组织语境下,“都市实践”20 年来坚持的“复数身份”策略就颇显不合时宜,主创建筑师个人IP 建设严重不足,“组织惯性”导致事务所转型进阶阻力重重。

回应以上四重挑战,像当年那样再度从时代的围困中突围而出,“都市实践”亟需居安思危,筹谋自身的应对之策,完成对时代使命的认知力升级、对城市未来的想象力升级、对设计产品的竞争力升级、对组织形态的开放度升级。

人世往来代谢,进化无所不在。君子豹变,一万年太久,只争朝夕。